― 영명학교의 초석을 놓은 윌리암 교장과 황인식 교장

우리 문화원에는 두 사람의 여직원이 있다. 20대 중반과 후반의 아가씨들로 김민영 양과 양문숙 양이다. 자신들이 가진 능력을 넘어 희생적으로 문화원의 일을 보는 사람들이다. 늘 이를 고맙게 다행스럽게 여기는 나는 문화원장이 된 이후, 점심시간이면 이들과 식사를 하려고 마음을 쓸 뿐더러 제한된 문화원의 실내공간을 떠나 공주시내의 곳곳을 둘러보고자 노력한다. 그래보아야 점심시간으로 허락된 1시간 동안이다.

실은 오래 동안 벼르고 별렀던 일이다. 언제부턴가 시내의 중심에서 바라보는 공주의 동쪽지역을 같이 둘러보자고 했다. 공주는 금강으로 향하는 북쪽만 열려있고 삼면이 산으로 둘러싸인 분지형 도시이다. 그 가운데서도 동쪽 언덕 위에는 공주 사람들이 ‘빨간 벽돌집’이라 부르는 집이 한 채 서 있었다. 이 집은 공주 시내지역에서 근대건축물로서는 나이가 가장 많은 집이다. 1905년 11월에 지어진 건물이므로 올해(2010년) 기준으로 105살이나 되는 집이다.

이 집을 지은 사람은 캐나다 출신 선교사인 샤프(Robert Arther Sharp, 1872-1906). 그는 한국 성씨를 가져 사(史) 선교사로도 불렸는데 1904년에 한국에 와 한 사람의 교사(윤성렬 씨, 뒤에 목사가 됨)와 함께 몇 명의 소년을 모아 교육을 시켜 오늘날 영명학교의 초석을 놓은 장본인이다. 갓 결혼한 부인(Allice J. Hammond, 한국명 史愛理施)과 함께 생활할 주거공간을 마련키 위해 스스로 설계하고 중국인 기술자를 고용, 이 집을 지었다. 말하자면 이 집은 신혼 생활하던 부인에게 선물한 집이나 마찬가지다.

그러나 사 선교사는 1906년 2월, 논산지역으로 선교활동을 나갔다가 진눈깨비를 만나 들 가운데 한 초가집으로 피신했는데 그 집이 공교롭게도 상여집이었고, 그 집에는 장티푸스에 걸려 죽은 사람을 장사지낼 때 사용한 상여가 있어서 그만 거기서 장티푸스 균에 전염되어 같은 해, 3월 5일 세상을 뜨고 만다. 당시 사 선교사의 나이는 34세. 한국에 온지 3년 만에, 공주에 정착한 지 1년도 안 되어 사망하게 된 것이다. 그렇게 돌아간 사 선교사는 영명학교 뒷산 외국인 묘역에 묻히고, 사 선교사 부인 사애리시 여사는 계속해서 공주에 남아 영명여학교를 세워 교장의 일을 하기도 했다.

청소년 시절, 내가 공주사범학교 학생이었을 때 이 ‘빨간 벽돌집’은 우리 사범학교 여학생들의 기숙사 건물이었다. 건물의 주인인 영명학교 재단으로부터 우리 학교가 빌려서 썼던 것인데 우리는 그런 것도 모르고 우리 학교 건물이려니 믿었었다. 여학생 기숙사는 남학생들의 접근이 허용되지 않는 공간. 그 당시만 해도 기숙사 아래쪽이 언덕으로 이어져 있고 그 언덕의 가운데에 가늘은 길이 하나 나 있었다. 그 길로 교복을 입고 가방을 든 여학생들이 오르내렸다. 가을철이면 그 언덕에 코스모스 꽃이 구름처럼 피어있어서 멀리서 더욱 아득하게 보였고 여학생들이 더욱 예쁘게 보였다.

그것은 하나의 그리움이었다. 그래서 나의 마음속에는 공주의 동쪽 언덕이 신비스런 지역으로 자리 잡게 되었다. 무언가 서구적인 분위기가 있는 곳으로 각인 되었던 것이다. 내가 학교를 졸업하고 세상을 한 바퀴 돌아서 공주에 다시 정착한 1980년대까지만 해도 그 어름에 이 ‘빨간 벽돌집’ 말고도 여러 채의 서양식 건물들이 남아있었다. 옛날 영명학교에서 교편을 잡았던 선교사들이 짓거나 기거했던 건물들이다. 아직은 주택사정이 여유롭지 못하던 시절이라 그런 낡은 집에서도 사람들이 살았다. 주로 서울 쪽에서 내려온 대학교 교수들이었다. 그들 가운데는 자신들이 머물러 살던 집을 ‘운하대(雲霞臺)’라고 멋들어진 이름으로 지어서 부르는 이도 더러 있었다.

나는 언젠가 들어가 보았던 건물의 내부에 대해서 아가씨들에게 설명해 주었다. 일단 건물은 지하 1층, 지상 3층인데 가운데에 통로가 있어 층계를 이용하여 위로 올라갈 수 있고 1층, 2층에 방이 세 개씩 있고 3층은 통으로 되어 있다는 것에 말해 주었다. 돌아오는 길에 보니 마당의 한구석 화단에 금낭화가 예쁘게 피어 있었다. 쉽게 돌아서는 발길이 아쉬워 나는 아가씨 두 사람을 차례로 꽃 앞에 앉히고 사진을 찍어주었다. (이 건물은 현재 개인 소유이긴 하지만, ‘공주 중학동 구 선교사 가옥’이란 이름으로 문화재청 등록문화재 제 233호로 등록·보호되고 있다.)

‘빨간 벽돌집’을 나와 우리의 발길은 뒷산으로 이어지는 오솔길로 접어든다. 이 길은 공주의 동쪽 산 말랭이 위에 나있는 등산로로 연결되는 길이다. 길옆 개울은 비록 물이 말라 있지만 물봉선의 군락지이기도 하다. 물봉선은 야생봉선화를 이르는 이름. 나는 아기씨들에게 고마리와 물봉선의 이파리가 어떻게 다른가를 설명해주면서 길을 재촉한다. 짧지만 가파른 오르막을 벗어나기만 하면 산의 등성이 부분에 잘 다듬어진 길이 나온다. 그 길을 따라 오른쪽으로 꺾으면 옥룡동 약수터, 월성산, 금학동 쪽으로 향하는 길이고 왼쪽으로 돌면 역사박물관, 중동성당 쪽으로 내리는 길이다. 우리는 당연하게 왼쪽으로 발길을 향한다. 몇 차례 완만한 경사를 오르락내리락 반복하다 보면 산길의 끄트머리 부분에서 특별한 지역과 만난다. 외국인 묘역이다.

외국인 묘역에는 다섯 기(基)의 묘가 있고, 묘마다 결코 크다고 볼 수 없는 묘비가 세워져 있다. 학교 측에서 신경을 써서 깨끗하게 관리되고 있음을 보게 된다. 이 곳에 한번이라도 와본 적이 있는가, 아가씨들에게 물으니 그런 일이 없노라 한다. 공주 땅에서 태어나고 자란 사람이 어찌 그럴 수 있느냐 싶지만 그건 우리 아가씨들만 그런 게 아니고 공주의 대부분 사람들이 그럴 것이다. 일찍이 이 땅에 와 선교와 교육활동을 펼쳤던 분이나 그 가족들이 세상을 떠나 잠들어 있는 공간. 남의 나라 땅에 와 일하다가 낯선 땅에서 죽어 그 땅에 묻히다니! 숙연한 마음이 아닐 수 없다. 그래서일까? 나는 1년에 한 차례쯤은 꼭 여기를 생각해내고 다녀가기를 좋아한다.

외국인 묘역에서 가장 큰 묘와 묘비는 사 선교사의 것이다. 조금 전 아가씨들과 보고 온 ‘빨간 벽돌집’의 주인공인 그 사 선교사이다. 묘비에 새겨진 비명(In Memory/ R. A. Sharp/ 1872-1906)이 매우 단출하고 명료하다. 그 앞은 미국인 선교사로 영명학교 초대 교장을 지낸 윌리암(한국명, 禹利岩) 교장의 맏아들 죠지(George Zur Williams, 1907-1994)의 무덤이다. 이 분은 아버지를 따라 우광복(禹光福)이란 한국 이름을 가지고 의학박사로서 아버지와는 다른 분야를 통해 이 땅에서 좋은 일을 하다가 우리 땅에 뼈를 묻은 역시 고마운 분이다.

이 묘역을 살피며 마음이 많이 아픈 것은 나머지 세 개의 무덤이다. 앞의 두 기의 무덤에 비하여 크기가 작고 묘비 또한 작은 것이 특징이다. 모두가 어린아이들의 무덤인 것이다. 올리브 윌리암(Olive Williams) : 8년 1개월 삶. 로저 아멘트(Roger Amendt) : 1년 1개월 삶. 에스트머 마리안(Estmer Marian) : 5년 5개월 삶. 아, 여기에 이렇게 어린 영혼들이 잠들어 있었구나. 이국땅에 와 일하다가 사랑하는 어린 자식을 잃은 어버이의 마음은 어떠했을까? 세 어린이 묘비 가운데 특별해 보이는 것은 세 번째 마리안의 묘비이다. 다른 묘비와는 달리 재질이 좋은 대리석으로 되어 있는데 두 송이의 꽃이 새겨져 있음을 보게 된다. 그리고 새겨진 문구도 비교적 상세하여 ‘코인 테일러와 넬리 테일러의 딸, 에스트머 마리안’이라 기록되어 있다. 이 가운데 또 한 어린 영혼, 올리브 윌리암은 영명학교 설립자 윌리암 교장의 따님의 이름이기도 하다.

잠시, 이렇게 외국인 묘역을 둘러보고 나서 우리 세 사람은 산을 내려가기로 한다. 이제부터는 빠르게 하강하는 길. 여간 미끄러운 길이 아니다. 비탈길을 내리면 바로 거기가 영명고등학교 교내영역이다. 갑자기 학생들의 소란소리가 우리로 하여금 살아있는 세계로 돌아왔음을 인식시켜 준다. 나는 학교 건물 사이 한 구석에 세워진 조그만 비석에 잠시 눈길을 준다. ‘교사명(敎師銘)’이라 되어있다. 그 옆으로 또 ‘사랑/ 權威/ 使命感’이란 말이 더불어 새겨져 있다. 이건 참 특별한 비이다. 어디서도 본 일이 없다. 교사로서 마땅히 지녀야 할 좌우명 같은 걸 새겨놓은 비인가 싶다. 일찍이 사람들은 공주를 교육도시라 일렀고, ‘개명공주(開明公州)’라 불렸다. (아마도 이것은 공주에 충청도의 관찰사나 도지사가 머물던 ‘감영(監營)’이 있었으므로 ‘감영공주’하라 불렀던 말을 다른 의미로 바꾸어 그렇게 부르지 않았나 싶기도 하다.) 공주를 두고 교육을 이야기하고 선진문화를 운위할 때 외면하기 어려운 것이 서양 선교사들의 영향이고 그들의 손에 의해 이루어졌던 선교와 교육활동일 것이다. 그렇다면 그 중심에 또한 영명학교가 자리해 있음 또한 부정하기 어려운 사실이다.

우리의 발길은 한 광장에 이르고 커다란 탑 앞에 세워진다. 높이가 얼마나 될까? 웅대하다. 이것은 2006년, 영명학교 개교 100년을 기념하여 세운 기념탑이다. 학교의 교정 안에 이렇게 거대한 구조물을 보기는 또 드문 일이다. 아무래도 행인의 눈길을 끄는 것은 탑의 앞뒤에 세워진 네 개의 흉상이다. 탑의 전면에는 영명학교의 설립자이며 초대교장인 윌리암 선생의 흉상이 있고, 후면에는 이 학교 졸업생이라 할 세 사람의 흉상이 있다. 왼쪽부터 황인식(黃仁植) 교장, 조병옥(趙炳玉) 박사, 류관순(柳寬順) 열사의 순이다. 황인식 교장이야 그렇다 하고 조병옥 박사와 류관순 열사까지 이 학교 출신이라니 놀랍다. 두 분 모두 천안 출신인데 아마도 그 시절엔 천안 쪽에 마땅한 교육시설이 없어 멀리 공주까지 내려와 공부를 하고 갔던 모양이다. 이런 데서도 선진 공주의 실상을 엿본다 할 것이다.

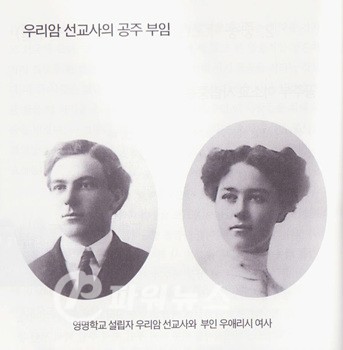

이 대목에서 아무래도 우리의 주목을 요하는 인물은 학교의 설립자이며 초대 교장인 윌리암 선생이리라. 흉상 아래 약력 난 머리 부분에 ‘설립자 Williams(禹利岩) 교장’이라 새겨져 있다. 윌리암 교장(F. E. C. Williams, 한국명 禹利岩)은 1883년 미국 콜로라도 주 태생으로 1906년, 갓 결혼한 부인 앨리스 배어튼(Alice Barton Williams, 한국명 禹愛理施) 여사와 함께 미국 북감리회 선교사로 한국에 와 같은 해 10월, 영명학교를 설립하고 장장 34년간 이 땅의 교육과 선교를 위해 애쓴 분인데 돌에 새겨진 약력사항만 훑어보아도 가슴이 뭉클해진다. 참으로 고마운 분이다. 작게는 영명학교와 공주의 은인이지만 크게는 대한민국의 은인되는 분이다. 그러나 약력사항 그 어디에도 대한민국 정부로부터 훈장을 받았다는 기록은 보이지 않는다. 이럴 수는 없는 일이다. 그분은 얼마동안이나 우리나라에서 살면서 우리나라 사람들의 교육과 선교를 위해 헌신했는가.

학교를 세우고 교장이 되어 수없이 많은 한국인 학생을 길러냈고, 미국 선교회로부터 서울의 배재학원을 필두로 광성, 숭덕학원과 함께 재단법인 허가를 얻어내어 학교가 한국인들의 손에 의해 영구히 유지 발전하도록 도왔으며 끝내 일본제국주의 말기에는(1940년) 강제 추방되는 곤욕을 당하기도 했다. 뿐더러 세 아들의 이름을 모두 한국이름(광복, 흥복, 규복)으로 지어주었는데 그 가운데 큰아들은 외국인 묘소에 만난 바와 같이 이 땅에서 의학박사로 일하다가 이 땅에 뼈를 묻었으며, 두 따님 역시 어린 시절에 목숨을 잃어 이 땅의 흙을 보탰다. 선생은 1962년 본국 샌디에이고로 돌아가 세상을 떠날 때가 79세, 그 참으로 아름다운 세월을 한국을 위해 선물하셨다 할 것이다.

윌리암 교장이 일제에 의해 강제출국을 당한 뒤로는 아예 교장 직무대로 나서면서 영명학교를 지키게 된다. 그러나 영명학교와 함께 하면서 세 차례에 걸쳐 옥고를 치르기도 한다. 첫 번째는 광주학생사건과 관계해서 학생들의 동맹휴학을 선동했다는 이유에서고 (1930년), 두 번째는 안신영(安信永) 선생의 창가(唱歌) 사건에 의한 구금이고(1937년), 세 번째는 이유도 없이 부인과 함께 깊은 밤, 자택에서 잠을 자다가 붙들려간 일이 그것이다(1940년). 이만큼만 살펴보아도 선생의 행적은 대단하다. 이는 독립운동이고 애국활동이다. 이러한 사유를 마땅히 밝혀 훈장을 품신하여 선생의 공적을 받들고 현창해야 할 일인데 아직껏 그랬다는 이야기를 전해 듣지 못함이 섭섭하다. 지금이라도 서둘러 주변의 양식 있는 분들의 분발이 있어야 할 노릇이다.

이만큼에서 우리 아가씨들의 발길은 지쳐버리고 만다. 햇빛은 따갑고 내 설명은 지루하게 이어졌기 때문이리라. 그렇지만 나는 아가씨들을 달래어 한 군데만 더 보고 가자고 말한다.

“원장님은 아까부터 자꾸만 조금만 더 보자, 더 보자, 그러셔요.”

두 사람 가운데 한 아가씨가 말했다. 그렇지만 우리는 즐거운 마음으로 발길을 옮긴다. 그 다음 장소는 중앙공원. 중앙공원은 공원이라 하기엔 민망할 정도로 조그만 동산에 불과하다. 예전엔 앵산공원이라 불렀는데 그 이름이 아무래도 일본식 냄새가 난다해서 중앙공원으로 개칭되었지 싶다.

중앙공원에는 세 개의 기념비가 있다. 동산 입구에 서있는 신두영 감사원장의 기념비가 그것이고 동산 위에 있는 4·19 학생 혁명 기념비(비면에는 ‘庚子四一九學生革命記念碑’라 새겨져 있다.)가 그것이고 ‘황인식 교장 교육 공로비’가 그것이다. 나는 두 아가씨를 재촉하여 황 교장의 비 앞으로 가 그 뒷면에 새겨진 글을 소리 내어 읽어본다.

하늘을 그리워 꾸미지 않는 마음과 그 손길

어둠을 빛으로 가꾸어 봉오리마다 눈 뜨임 입고

보람된 내일로 익어가는 가슴에

기리 젊어만 있을 당신의 아름다움이여

―이원구 지음

오늘의 눈으로 보아 ‘황인식 교장 교육 공로비’는 아주 조그맣고 초라한 비석에 불과하다. 비의 측면을 살피면 비를 세운 날짜가 단기 ‘4291년 9월 30일’로 기록되어 있다. 서기로 바꾸면 1958년도인데 이 때는 자유당 말기로 살림살이가 매우 힘들던 시절이다. 그럼에도 불구하고 ‘공주 뜻있는 젊은이들’이 마음을 모아 이러한 기념물을 만들었다는 것은 공주지역에서의 황인식 교장에 대한 존경과 그 정신적 영향력이 어떠했는가를 알려주는 좋은 증거가 된다. 타인에 대한 칭찬에 비교적 인색한 공주 사람들에게 있어 더욱 그러하다.

“자, 우리 아가씨들, 이제 돌아가기로 하지. 꼭 한 시간이 지났어요. 나 따라 다니느라고 오늘 수고 많았어요.”

“원장님, 우리가 꼭 딴 나라에 잠시 갔다가 돌아온 느낌이에요.”

내 말을 받아준 것은 김민영 양이었던가, 양문숙 양이었던가. 한 개의 양산을 받쳐 쓰고 서있는 두 사람이 마치 친자매의 어울림처럼 의초롭다. 그것은 넝쿨장미꽃이 흐드러지게 피어 있는 5월 어느 날의 일이었다.