― 우공(愚工) 이일권(李一權) 서예가

우공. 우공 선생. 공주에 살면서 그동안 여러 사람들로부터 자주 들어본 이름이다. 이곳저곳에서 우공이란 이름으로 쓰여진 글씨도 여러 차례 본 바 있다. 그래서 나는 처음 우공이란 서예가가 아주 나이가 많은 사람인 줄 알았다. 그런데 문화원 일로 지난봄에 처음 가까이 만나고 나서 짐짓 놀랬다. 전혀 내가 생각했던 그런 인물이 아니었던 것이다. 너무나도 젊은 모습에 사람을 잘못 만났나 싶을 정도였다. 아마도 그건 그의 글씨의 위력 때문이기도 하고 우공(愚工)이란 무게 있는 아호 때문이기도 했을 것이다.

그런 서예가를 우리 문화원 원장실로 잠시 오시라 해서 만났다. 우선은 왜 호가 우공인가 평소의 관심사를 물었다. 나는 그렇게 불문곡직(不問曲直)하고 묻는 버릇이 있다. 초호(初號)는 오늘날처럼 어리석을 우(愚)자를 쓰는 우공이 아니라, 더욱 우(尤)자를 쓰는 우공(尤工)이었다고 한다. 처음 서예를 가르쳐준 스승 석정(石井) 윤병건(尹秉鍵) 선생님이 내려주신 아호라고 한다. ‘더욱 더 사랑스럽고 장인스러워라, 근성을 가져라’ 그런 뜻이 담겨 있을 거라고 서예가는 설명한다.

누구에게나 파란 만장한 인생

인간은 누구에게나 파란만장한 인생이 있다. 예인의 길에 들어선 사람들의 경우는 더욱 그러하다. 그것은 마치 그 무엇에겐가 홀린 것 같고 때로는 운명적으로 그리 된 것처럼 느껴질 때가 있다. 서예가는 어려서 아버지의 사랑을 눈물겹게 기억한다. 어쩌면 그로부터 서예가의 길이 예정되었는지도 모를 일이겠다. 초등학교 4학년 때 돌아가신 아버지가 유달리 어린 서예가를 사랑하고 아끼시어 등에 업거나 손을 잡고 다니며 <천자문>을 깨우쳐주고 장래의 아름다운 희망을 심어주었노라 한다. ‘너는 사주가 좋은 아이야, 관운기질이 있어 잘만 배우면 크게 될 아이야’, 그렇게 말씀하셨다는 것이다. 그런데도 중등학교 시절엔 학교 공부에 뜻이 없고 운동에 빠져 지냈노라 회상한다. 허지만 타고난 기질과 예정된 삶의 길은 어쩔 수 없었던지 그런 가운데에서도 중학교 때에 민병식 선생에게 <명심보감>을 배우고 고등학교 때에는 공주의 석학, 긍암 김연뢰 선생으로부터 한문과 글씨를 접했다고 한다.

그런 서예가가 본격적으로 내 인생이란 무엇인가, 나란 존재는 무엇인가, 고민을 하면서 자아정체감을 확립하게 된 것은 아이러니컬하게도 군에 입대하여, 대전에서 의경으로 근무할 때였다 한다. 고등학교를 졸업하고 일찌감치 지원으로 군에 들어가 의경이 되어 대전경찰서에 근무할 때 대전의 서예가 윤병건(尹秉鍵) 선생을 만났다는 것이다. 스승과 제자의 만남도 그 당시엔 우연의 일 같지만 지나고 보면 필연적으로 그리 된 것을 알게 된다. 흔히들 석정(石井) 선생이라고들 부르는 윤병건이란 분은 화곡(華谷) 서춘식(徐春植) 선생의 제자이고 또 화곡 선생은 강암(剛菴) 송성용(宋成鏞) 선생의 제자라 한다. 말하자면 글씨의 맥이 그렇게 흘러 내려왔다는 말씀이다.

1984년, 석정 선생을 처음으로 만남으로 해서 글씨 쓰는 사람으로서의 모든 것들이 새롭게 정비되고 출발되게 된다. 우선 석정 선생으로부터 호를 다시 받는다. 우공이란 호에서 ‘더욱 우’자로 되어 있던 초호를 ‘어리석을 우’자로 바꾼 것이다. 그러고 나서는 지금까지 가지고 있던 글씨에 대한 모든 생각과 기량들이 변하게 된다. 참으로 서예가가 무엇인가 그 맛을 알게 된 것이고 자신이 우물 안 개구리였다는 것을 깨치는 계기가 된 된다. 말하자면 그것은 눈뜸의 과정, 개안(開眼)이다. 지금까지 보고는 있었지만 제대로 보지 못했던 것을 제대로 보게 됨이요, 알고는 있었지만 흐릿하게 알고 있던 것을 확실하게 알게 됨이다. 예술가들은 평생 몇 차례의 개안의 과정을 갖는다. 그래야만 진정한 예술가로 거듭나게 된다. 그것이 정상이다. 이런 개안의 과정이 서예가에게 있었다는 건 하나의 행운이요 축복이다.

서예가에게 이런 개안이 있기까지는 준비과정이 있기도 했을 터이다. 일찍이 1981년 전주에 계시던 한국 서예의 대가 송암 선생을 뵈온 일이 그것이다. 그 때 바로 서예란 이런 것이구나 싶은 생각에 무릎을 딱 치고 싶었다고 한다. 그런데 얼마 뒤 그의 제자 석정을 만나고 나서 바로 그 강암 선생의 필력이 그대로 살아 있었음을 확인했다 한다. 이리 되면 피할 수 없는 일. 그래서 사제의 인연이 되었노라는 것이다. 그로부터 스승과 제자는 머리를 맞대고 공부를 하면서 서예가로서 언약을 맺게 된다. 그것은 3년마다 한 차례씩 정기적으로 각각 서예전을 갖자는 것. 첫 서예전을 우공은 임서전(臨書展)으로 갖는다. 스승이나 고전으로부터 배운 글씨를 그대로 보이는 전시회이다. 모든 예술이나 학문에는 우선 선대, 즉 스승으로 그 법을 올곧게 전수받는 일보로부터 그 첫걸음을 놓는다. 그렇지 않을 때 방발이 되고 도로가 되고 만다. 그런 뒤 그 법을 나름대로 조심스럽게 깨치기도 하고 변형시켜 자기 나름대로의 새로운 법을 세우는 것이다. 이런 점에서 우공이란 서예가는 그 출발점을 잘 잡았다 할 것이다.

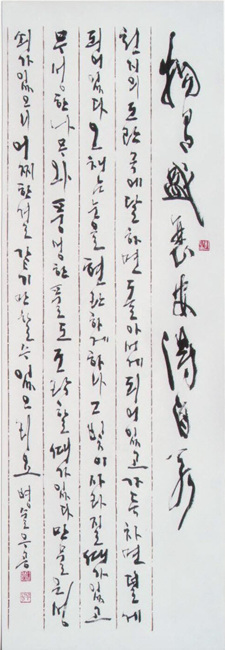

흔히들 우공의 글씨는 남성적인 멋이 있고 조금은 와일드하고 일필휘지라고 말한다. 이에 비하여 스승인 석정의 글씨는 여성적이고 온건하고 고요하다고 말한다. 이에, 남의 말을 하기 좋아하는 세속인들은 그 두 사람의 글씨를 굳이 비교하면서 왜 우공의 글씨는 그렇게 거침이 없는가 묻고 싶어 한다. 저렇게 신들린 듯 춤을 추는 글씨가 어디까지 갈 것인가 알고 싶어 한다. 그야말로 부질없는 의문이다. 이에 대해 서예가는 겸허하게 자신의 마음을 내려놓는다.

“지금까지 방종하게 넘어지고 깨지고 삐뚤어지고 자쳐지고 그렇게 살아왔지만 이제는 각이 지고 모난 부분들이 조금은 연마되고 다듬어질 시기가 점차 다가오고 있다고 생각합니다.”

이건 자기를 가다듬는 마음이고 뒤를 돌아보는 마음이다. 예인의 길에 이렇듯 자기를 가다듬는 마음, 뒤를 돌아보는 성찰의 마음이 없으면 어찌되겠는가. 제멋대로 가는 길이 되고 말 것이다. 우공에게는 글씨가 바로 인생이고 인생이 바로 글씨다. 그리하여 글씨가 가는 길이 인생이 가는 길이다. 이러한 우공이 글씨와 인생에서 내세우는 것은 고풍(古風)이고 필법(筆法)이다.

“글씨는 본래 인간의 사고력에서 나오는 것이고 인품의 표현인데 내 글씨가 각이 지고 분방하고 남성적인 것은 나의 성정이 그래서 그럴 것입니다. 허지만 한 번도 나는 나의 글씨가 선을 넘어선 글씨라고 생각하지 않았습니다. 주변의 사람들이 좋은 글씨, 법첩에 나오고 자전(字典)에 나오는 글씨를 공부하지 안했기 때문에 내 글씨를 보고 몰라서 그렇게 말하는 것입니다. 자전에 의해 고풍을 따르려 많이 노력을 했고 옛것을, 온고지신(溫故知新)하려고 더욱 획과 글자의 형태와 맛과 미를 방종하게 놓아주려 하지 않았습니다. 올곧게 필법만으로 그 획을 처리하려니 내 의지, 내 마음을, 나 자신을 그리려다 보니까 내 어떤 모습이 드러나서 그렇게 보이는 것입니다. 내 글씨를 보면서 방종했다, 이거 잘못됐다, 나무 날린다, 장난친다, 라고 말하면 그건 글씨를 모르기 때문에 하는 말입니다.”

우공과의 대화는 마치 다투는 것과 같다. 빠르게 속사포로 나간다. 부드럽게 이야기가 흘러가다가도 격하게 소용돌이치면서 맴돈다. 자신의 예술관이나 평소의 생각을 결코 양보하려 하지 않는다. 단호하다. 그야말로 굽은 듯하면서도 곧게 나가는 물길의 흐름과 같다. 가히 젊은 숨결이 느껴지는 부분이다. 여기에 대하여 우공은 슬쩍 원로 서예 비평가인 정충락 선생의 말씀을 끼워 넣기도 한다.

“우공은 나무나 참신한 서예갑니다. 현대서예에 빠지지 않고 옛것을 중요시하는 온고지신(溫故知新)하는 사람 중에 우리나라에서 손을 꼽으라면 우공을 꼽겠습니다. 우공과 같이 옛것을 중시하면서 자신의 정신을 담은 글씨를 나는 현대인들에게 주문하고 싶습니다.”

이제 조금은 짐작이 가는 일이다. 우공의 글씨가 왜 그토록 힘이 있어 보이고 남성적 에너지가 넘쳐나는지. 그는 어디까지나 원칙의 사람이다. 샛길을 인정하지 않고 편법을 허락하지 않는다. 사는 일도 그렇고 글씨 쓰는 일도 그렇다. 특히 서법에서 그는 편봉(偏鋒)이나 측봉(側鋒)을 단호히 배격한다. 서예가의 말에 의하면 측봉이나 편봉이란 비를 뉘여 마당을 쓸듯 붓을 뉘여 끌고 가며 쓰는 글씨를 말한다. 그렇게 쓴 글씨는 마치 인공림이나 조화같이 고만고만하다는 것이다. 쓸데없는 비백(飛白) 또한 많이 나온다 한다. 이에 비해 중봉(中鋒)을 쓰게 되면 자연스런 미감이 살아나고 글씨에 힘이 들어 보인다는 것이다. 아, 그것이 그렇구나. 그래서 우공의 글씨가 그토록 힘이 넘치고 남성적으로 보였었구나.

“깊이 공부하는 사람들은 절대로 자만하지 않고 법첩에 의존해서 깊이 공부하는 사람들입니다.”

타고난 성정(性情)대로 쓰지만 결코 필법에 어긋나지 않는 글씨. 거기에 우공 서예의 곰삭은 맛이 있고 아름다운 한 비밀이 숨어있었다. 그렇다면 항용 그의 글씨가 듣게 마련인 ‘날카로워, 힘이 있어, 맥이 있어, 그림 같어’와 같은 말들은 다시 한 번 비난의 소리가 아니고 날렵한 칭찬의 말이 된다.

마지막으로 글씨가 나에게 무엇인가, 나는 왜 글씨를 쓰는 사람인가, 어떻게 앞으로 글씨 쓰는 사람으로 남을 것인가, 그에게 어리석은 질문을 던져본다.

“시골 농부의 아들로 태어나서 우리 것을 좋아하고 그 시골이 어머니 품같이 좋아서 시골에서 사는데 굳이 답을 하라시면 글씨는 나에게 사우(師友)같은 존재라고 말씀드리고 싶습니다. 사우, 있지 않습니까? 스승과 벗. 나를 가르치고 내가 잘못 됐을 때 바로잡아주는 것이 스승이고 내가 화나고 힘들고 어려울 때 나를 지탱해주는 것이 벗이지요. 글씨와 더불어 저는 그렇게 앞으로도 살아가고 싶습니다.”

이렇게 말하는 서예가 앞에 무슨 말을 더 하겠는가. 그저 당신은 지금까지도 그랬던 것처럼 앞으로도 당신의 길을 가라고 말할 수밖에 없는 일이다. 인터뷰를 마치면서 우공은 또 이렇게 매우 감미로우면서도 문학적인 언사를 남겼다. 우공이란 사람, 참 보통의 사람이 아니다. 속내가 깊고 멀고 강하지만 겉으로는 쉽게 내색하지 않고 부드러우면서도 결코 호락호락하지 않는 면모를 지녔다. 에둘러 가지만 본질에 있어서는 양보하지 않는 강직함을 숨겼다. 바로 공주사람의 진면목 그것이라 할까. 아직은 젊은 나이의 무공이 조금은 무섭다는 생각이 들었다.

“글씨를 쓰면서…… 나는 비단강의 모래알 하나라도 좋아라. 왜? 금강을, 비단강을 빛낼 수 있으니까. 커서 빛나는 것이 아니고, 가끔 그런 생각을 합니다. 우리 저 계룡산에서 사금 한 쪼각 쪼개져서 뒹굴고 뒹굴어 내려와서 비단강을 저렇게 만들고 저 은빛 하나하나가 쪼개져 내려오며 우리 비단강을 빛나게 하는 것이 아니냐, 지키는 것이 아니냐, 내가 하고 있는 이 일이 나는 아주 작아서 빛나지 않지만 우리 서단에 한 점획의 일원으로는 남길 것이 아니냐, 큰 돌이고 싶지 않은 사금이고 아주 작은 모래알처럼 그냥 그렇게 살아도 좋다, 란 생각이 들더라구요.”